万亿国债助推防灾减灾,数字政通:以“治理+产业”模式助力地方恢复重建

2023-10-30 09:38:26 浏览次数:

分享到:

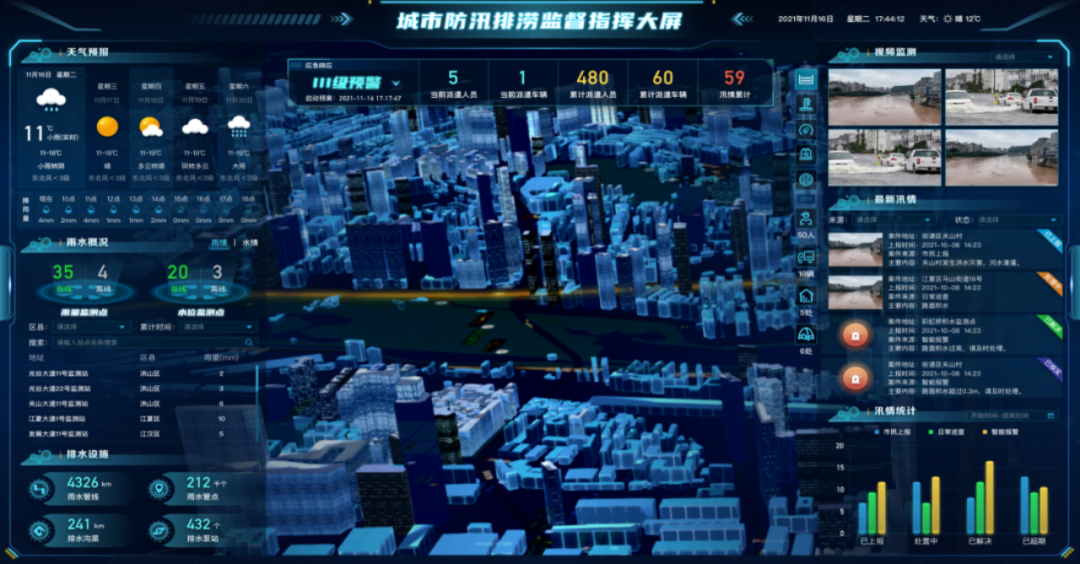

按照国家相关要求,以及西安市委市政府做好九个方面重点工作要求和城市防汛抗旱相关工作要求,西安市城市管理和综合执法局重点对防洪排涝等风险隐患开展运行监测,在西安市城市运行管理服务平台的行业深化应用中建设了西安市城市内涝防汛管理系统,有效落实了城市防洪排涝能力提升工作。

系统重点围绕气象监测预警信息和城市防汛重点部位进行建设,主要包括水位监测模块、视频监测模块、水雨情预警模块、防汛积水管理模块、内涝点统计分析模块、内涝指挥调度模块、内涝移动端应用及城市内涝一张图等,从汛前、汛中、汛后多阶段、全方位织好防汛应急网,让防汛更“智慧”。西安市城市内涝防汛管理系统共纳入21个政府成员单位及部门,18个企业单位,接入物联网监测设备共计519个,视频监控153路,雨量计252路,液位计92个,标注重点防范点位131个。

西安市城市内涝防汛管理系统的建设运行,有效提升了城市防汛工作的科技支撑能力。系统实现了第一时间获取天气预报和雨情、汛情,进一步提升了城市防汛的风险防控和应急响应能力;实现了对城市道路积水排水的实时监测,快速发现并及时处理各种防汛问题,进一步增强了城市内涝监测预警能力和决策指挥能力;实现了对防汛信息的自动实时汇集,内涝点位现场情况和防汛责任人员履职情况一目了然,进一步提高了防汛工作效率和精细化管理水平。通过“人防+技防”模式,让城市防汛更加智能、科学、精准,辅助实现“小雨不积水、大雨不内涝”的总体目标。

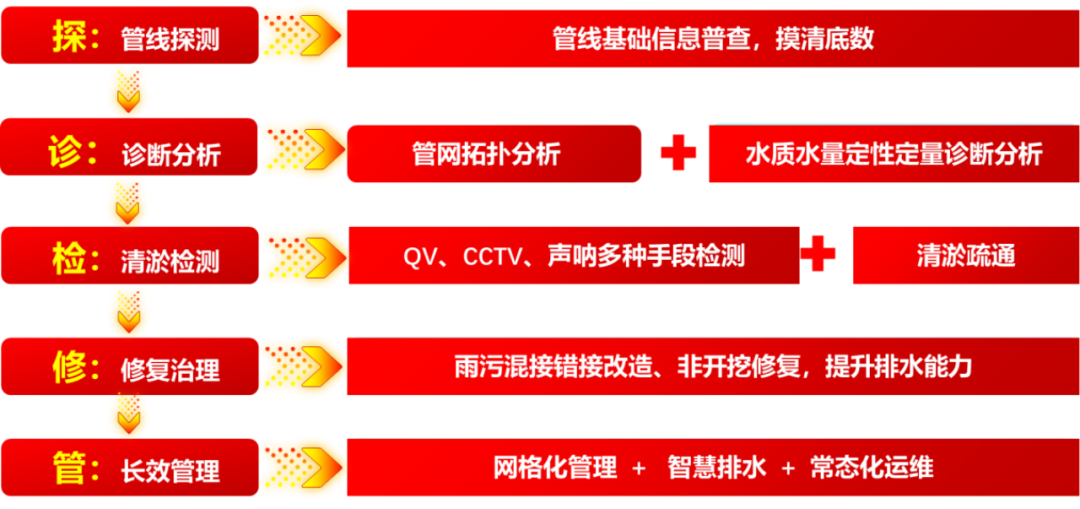

针对城市内涝、污水处理提质增效等关键问题,贯彻“系统治理”理念,构建“探测、诊断、检测、修复、监管”五位一体的综合治理新模式,系统解决排水管网问题,打造从管网工程服务、智慧化管理到常态化运维的一站式解决方案,实现排水系统科学的治理,达到排水“标本兼治”的治理目标。围绕排水管网的清淤、检测、修复,公司不断攻坚克难研究新方法新工艺,大幅提升针对大型箱涵、高水位、过河管等复杂工况下的施工能力;围绕智慧排水综合监管平台研发,实现“治水一张图,管水一平台”。

管线探测:通过管线探测,查明地下管线的位置属性及铺设状态,建立地下管网信息库,让隐蔽的管线形成直观的电子地图。

诊断分析:通过对水质水量系统分析,识别管网中的汇流异常管段,定量化地评估管段中存在的问题,为精细化治理提供依据。

清淤检测:通过QV、CCTV、声呐等多种检测方式,精准定位管道内的混错接点以及缺陷点,为管网混错接改造、修复更新提供设计依据。

修复治理:通过石浆喷涂、紫外光固化、局部树脂固化等非开挖修复工艺,对排水管道、检查井的功能性缺陷和结构性缺陷进行修复,恢复或提升管网的排水能力。

长效管理:通过常态化的运维服务,加强排水设施养护巡查、井盖设施维修、防汛应急抢险、清淤检测等日常维护,保证排水管网的安全、畅通,解决或减少城市内涝。

做到管线位置“探得清”,运行状况“诊得准”,缺陷情况“检得明”,病害问题“修得好”,实现排水系统科学治理,达到“标本兼治”的治理目标。

2、智慧防汛排涝、减灾降损

运用大数据、物联网、云计算、5G、移动互联网等新一代信息技术,围绕城市防汛业务现状,在排水管网排查的基础上,建设防汛专题数据库,建立完善智慧防汛综合管理平台,整合各部门防洪排涝管理相关信息,在排水设施关键节点、易涝积水点布设必要的智能化感知终端设备,满足日常管理、监测预警、灾情预判、指挥调度、应急抢险、行业监管等功能需要,实现日常管理和应急调度的有机结合,进一步提升防汛排水工作精细化管理水平。

3、“晶石”CIM数字孪生流域

(二)强化城市生命线安全运行体系防控能力是弥补城市防灾减灾救灾短板题中应有之义

城市生命线是指城市燃气、供水、排水、热力、桥梁、综合管廊等,是维系城市正常运行、满足群众生产生活需要的必要基础设施,是城市正常运行的重要保障。目前,我国城镇化率已达64.72%,社会结构、经济结构以及生产生活方式等发生重大变化,城市已成为全局性、系统性风险的汇集地和高发地,一旦发生自然灾害对城市社会发展带来严重危害,容易引发系统性灾害风险,因此强化城市生命线安全运行是弥补城市防灾减灾救灾短板问题应有之义。

数字政通以“综合监管+智能监测”为思路,通过开展各类城市基础设施隐患排查和整改,加强设施运行监测预警和突发事件协同处置,不断用先进管理理念和高新科学技术赋能各地城市生命线安全工程。

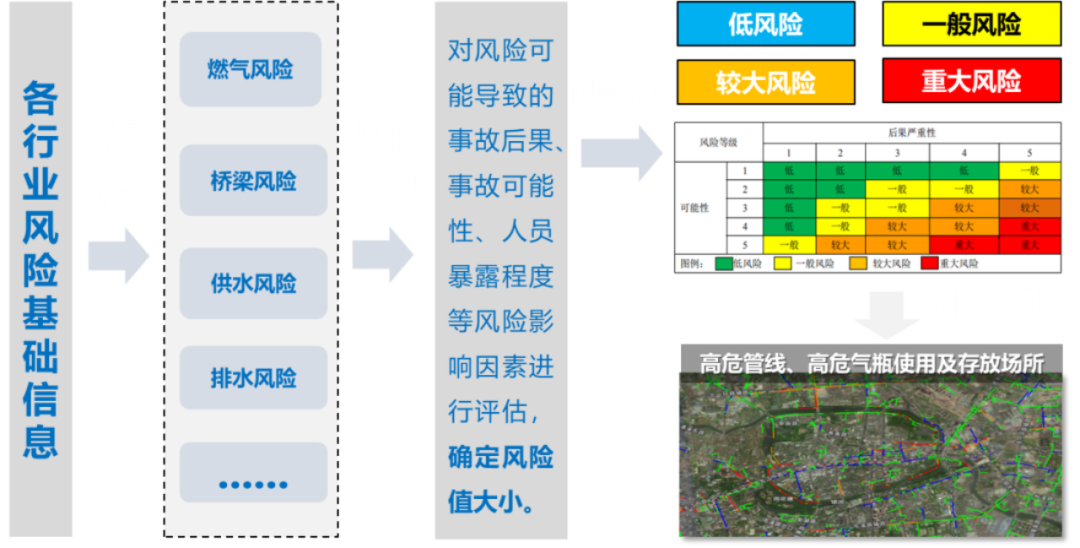

1、提升城市风险灾害隐患管理能力,开展城市生命线设施隐患排查

数字政通坚持问题导向和系统观念,结合住建部和各省市城市生命线安全工程建设有关要求和标准规范,针对“防汛排水、燃气、供水、热力、桥梁、地下综合管廊”等领域开展风险隐患排查工作,并依据各行业危险源的特点,制定“红、橙、黄、蓝”四色风险分级标准,进行风险评估。

2、扩展城市风险灾害全域感知能力,构建城市生命线运行监测网络

数字政通以自主研发的“物联网监测云平台”“云隼视频分析平台”为基础,根据风险排查情况,有针对性地规划和布设物联智能感知设备,建立起城市生命线物联感知网络,提升对防汛排水、燃气、供水、供热等地下管线,以及城市易涝点、地下空间设施、道路桥梁、综合管廊等领域的监测预警能力,弥补人工巡查的弱点,实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报,全面解决风险灾害隐患“监测难”顽疾。

3、强化城市风险灾害综合监管能力,打造城市生命线综合监管平台

数字政通以城市安全运行风险“源头治理”为目标,打造城市基础设施生命线安全运行监测平台,围绕城市基础设施运行安全“观、管、防、处”全周期,构建线上监测与线下管护相结合、可持续、可推广的城市安全风险“一网统管”新体系,建立综合监管、智能监测、精准防控相结合的城市安全风险管理新模式,实现对各类城市生命线基础设施的基础数据管理、风险隐患管理、风险防控管理、巡查巡检、事件接报、监测报警、预警联动、分析决策,达到城市基础设施“底数清、状态明、早预警、快处置、防未然”的管理目标。同时,聚焦燃气爆炸、城市防汛内涝、供水爆管、排水漏损、道路塌陷、第三方施工破坏、地下管线交互等突出问题,创新管理模式,打通多部门数据和业务流程,构建多融多跨的精细化应用场景,助力地方政府完善城市风险灾害综合监管,切实提升科学化、精细化、智能化管理水平。

基于促进地方数字经济高质量发展的目标,数字政通从产业落地和资本运作角度出发,以政府资源引导和市场资源配置为战略资源,以资金、产业、资本为解决方案,帮助地方存量实现数字经济产业盘活和增量数字经济产业招商,以期赋能区域数字经济高质量发展,共创数字经济新业态。

数字政通与地方政府经过长期的探索与实践,形成了2种成熟的产业合作模式:

首先是产业运营模式。数字政通将部分业务迁移,在地方建立区域性总部或全资子公司承接政通全国性业务,或者与地方平台公司合资成立数字经济产业运营公司,共同打造地方数字经济的产业生态,开展区域数字经济产业运营。通过此举,帮助政府完成招商引资,引入上市公司及配套产业;转移上市公司业务到本地,辐射周边区域,增加地方财政税收;促进本地就业,培养本地数字人才。产业运营的模式目前在天津、广西桂林、济南起步区、淄博张店区等城市落地,取得良好效果。

其次是产业基金模式。数字政通和地方政府设立各类产业基金,设计不同投资交易结构。通过此举进行区域内外投资,带动地方数字经济存量企业转型升级、上市孵化,招引增量企业本地落户,同时促进国有资产保值增值。目前产业基金模式已经在淄博沂源县、湖北宜昌市落地开展。

数字政通经过20年的沉淀,积累了以城市生命线为代表的智慧城市核心业务体系,形成了有效促进地方经济发展的产业合作模式。在万亿特别国债的强力支持下,数字政通愿与各地政府携手共进,以“产业+治理”模式完善地方城市安全运行体系、提升经济发展活力,助力受灾城市恢复重建工作。

冀公网安备 13065202000367号

冀公网安备 13065202000367号